Texte rédigé pour le journal Objectif, n°103, août 2025. Auteur: Marc Vicari

En 2024, la valeur du marché mondial du vin sans alcool est estimée entre 2,3 et 2,8 milliards USD. Selon Fact.MR, elle pourrait atteindre environ 5 à 6 milliards USD d’ici 2030, tandis que d'autres prévisions, comme celles de Grand View Research ou DataHorizon, l’estiment entre 9 et 11 milliards à l’horizon 2033.

Cette dynamique représente une croissance annuelle moyenne (CAGR) située entre 7 % et 20 %, selon les zones géographiques et le degré de maturité des marchés (sources : Fact.MR, Grand View Research, DataHorizon).

L’Europe concentre près de la moitié du marché, avec une avance notable de l’Allemagne et de la France, où l'offre est déjà structurée, notamment autour d’acteurs comme Moderato, Bordeaux Families ou French Bloom (soutenu par LVMH).

En France, la consommation de vin sans alcool a dépassé les 32 millions de litres en 2023, représentant environ 3 % du marché total, avec une progression de 20 % sur deux ans (source : Circana, via Rayon Boissons).

Sur le plan économique, le segment a généré environ 73,4 millions USD en 2023, et devrait atteindre 105,7 millions USD d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel estimé à 5,3 % (source : Grand View Research). Cette structuration témoigne d’un marché en voie de maturité, à l’instar de celui de l’Allemagne.

L’Asie-Pacifique affiche quant à elle les taux de croissance les plus élevés, avec +13 % par an, portée par une demande croissante en Corée du Sud, au Japon et en Australie (source : IWSR).

En Amérique du Nord, l’intérêt est particulièrement fort auprès des jeunes générations, avec 20 % des Millennials et de la génération Z déclarant s’intéresser activement au vin sans alcool (source : NielsenIQ, étude 2023).

Avant que le vin sans alcool ne trouve son public, c’est la bière qui a ouvert la voie. En Suisse, la part de marché des bières sans alcool a plus que doublé en six ans, passant de moins de 3 % en 2018 à 7 % en 2024 (source : SBV – Association suisse des brasseries).

En 2023, cette part s’élevait déjà à 6,1 %, alors même que la consommation globale de bière reculait légèrement (–1,6 % sur l’année, pour un volume total de 4,54 millions d’hectolitres) (source : SBV, Rapport annuel 2023).

Cette croissance rapide et durable montre que le « sans alcool » n’est pas un effet de mode, mais une transformation structurelle des habitudes de consommation. Le succès repose sur trois leviers : une qualité sensorielle désormais au rendez-vous, une communication axée sur le plaisir et la santé, et une meilleure présence en distribution, y compris dans l’Horeca.

Un message clair est ainsi adressé au monde du vin : si la bière sans alcool peut représenter une bouteille sur quatorze vendues en Suisse, le vin sans alcool, avec son potentiel expérientiel unique, peut lui aussi devenir une alternative légitime, désirable et valorisante.

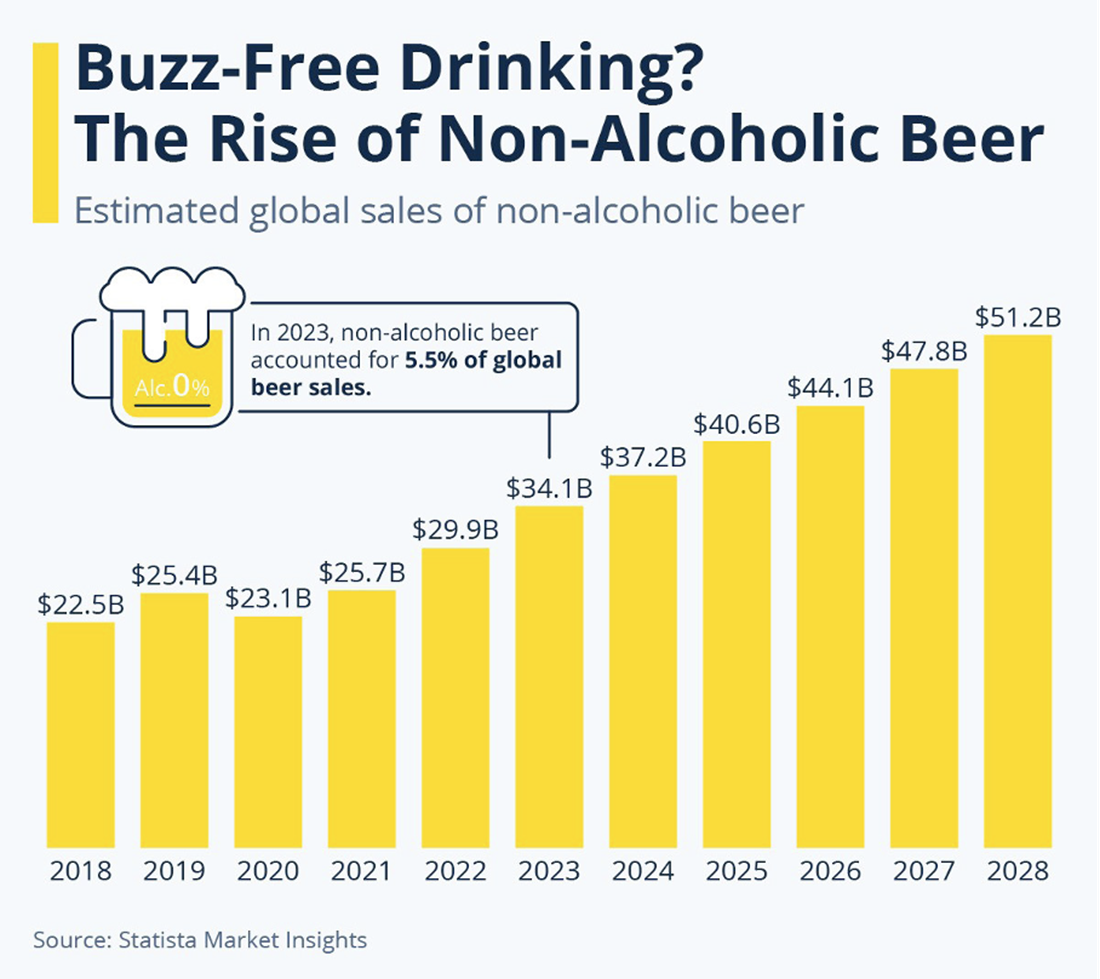

Le graphique de Statista (cf. ci-dessous) montre une progression régulière des ventes mondiales de bière sans alcool, passant de 22,5 milliards USD en 2018 à plus de 29 milliards USD en 2023, avec une estimation à 51,2 milliards d’ici 2028. Cela confirme que le segment est en pleine expansion et structuration sur plusieurs années.

La consommation mondiale de vin est en déclin depuis plusieurs décennies. En Suisse, elle a chuté de 49 litres par habitant il y a 40 ans à 32 litres aujourd’hui. En 2024, le volume total consommé est estimé à 218 millions de litres, soit une baisse de 7,9 % sur un an. Depuis 2020, elle a diminué de près de 20 %, confirmant une tendance lourde et persistante.

Mais le goût du vin ne disparaît pas : ce sont les usages sociaux, les préoccupations de santé et les aspirations modernes qui évoluent. Le segment « no-low » (sans ou à faible teneur en alcool) s’inscrit pleinement dans ces mutations. Il constitue un nouvel horizon de consommation, cohérent avec les attentes contemporaines, et mérite toute l’attention de la filière dans une perspective de valorisation viticole complémentaire. Le vin sans alcool n’est donc plus une question de « faut-il en faire ? », mais bien de « comment bien en faire ? »

Le vin sans alcool n’est pas un concurrent du vin traditionnel. Il en est une extension contemporaine, un trait d’union vers de nouveaux publics : femmes actives, jeunes générations, « flexibuveurs », amateurs en quête de plaisir sans alcool. Il redonne sens et visibilité à l’identité viticole, dans une logique de partage, de rituel et de convivialité.

Il y a plus de trente ans, la question se posait : fallait-il produire du rosé ? La réponse fut oui et le succès est aujourd’hui incontestable. Le rosé s’est imposé comme un complément naturel à l’offre des producteurs suisses, répondant à une demande croissante et séduisant une clientèle élargie et intergénérationnelle. Le vin sans alcool suit une logique similaire : il ouvre de nouveaux horizons sans renier la tradition. Et, à l’instar du rosé, il propose une accessibilité nouvelle, en désacralisant une boisson parfois perçue par les jeunes générations comme trop traditionnelle. Le discours autour du terroir, à force d’être martelé, a parfois été vidé de son sens, voire, se montre intimidant pour un public en quête de lisibilité plus directe, plus décomplexée. Le vin sans alcool offre ainsi une porte d’entrée vers l’univers viticole, sans renoncer à ses fondamentaux : l’identité, le plaisir et la convivialité. Une bouteille de vin raconte une histoire : origine, couleur, arômes, attaque, bouche, finale. Si un vin sans alcool parvient à offrir cette même expérience en qualité, alors c’est du vin.

C’est dans ce contexte qu’est née, en 2024, l’initiative la vigneronne, première cave suisse exclusivement dédiée au vin sans alcool. Son ambition : produire des vins désalcoolisés de qualité à partir de raisins suisses certifiés IP-SUISSE. Une exigence d’excellence a guidé chaque étape de l’élaboration de ces deux premières cuvées, pour offrir, en version sans alcool, une véritable expérience du vin, avec toute l’exigence qualitative d’une dégustation authentique.

Faute de solution locale à ce jour, le vin vinifié à Tolochenaz (VD) par la Cave de La Côte a été acheminé en Allemagne, où il a été désalcoolisé selon un procédé physique innovant, préservant au mieux sa texture et son expression aromatique. Il a ensuite été mis en bouteille sur place, avant d’être réacheminé en Suisse. Cette première production, disponible depuis la mi-avril 2025, a pour objectif de stimuler la demande locale et de préparer la création d’un centre de désalcoolisation en Suisse d’ici 2026.

Ce projet s’appuie sur une collaboration avec OEnologie à façon SA à Perroy pour créer le premier centre suisse de service à la désalcoolisation de boisson. Cette structure visera à mutualiser des équipements techniques et à proposer des prestations expertes à d’autres producteurs suisses souhaitant explorer ce segment.

Trois technologies se distinguent actuellement :

• Distillation sous vide à basse température, préservant les arômes thermosensibles ;

• Colonnes à cônes rotatifs (spinning cone columns), efficaces mais coûteuses, séparant délicatement l’éthanol des composés aromatiques ;

• Osmose inverse, filtrant alcool et eau via une membrane, avant réassemblage.

Le choix de la technologie est crucial : il conditionne la préservation de la vinosité, de l’aromatique et de la texture, éléments clés de l’expérience vin.

Le vin sans alcool n’est ni un jus de raisin amélioré, ni une boisson dévalorisée. C’est le fruit d’un processus complexe, où chaque décision, du choix des cépages à l’équilibrage final, influe sur le résultat.

Le retrait de l’alcool modifie la structure du vin : acidité, amertume, texture, perception aromatique. Il faut donc ajuster, compenser, innover.

Cela implique de sélectionner des cépages aromatiques, de préserver l’acidité naturelle et d’éviter des maturités excessives. Tous ces choix contribuent directement à la qualité du produit fini.

La désalcoolisation du vin ne se limite pas à la production d’un vin sans alcool de qualité. Elle génère également un coproduit valorisable : l’alcool extrait. Dans un contexte de transition énergétique, de recherche de durabilité et de circularité, la valorisation de cet alcool constitue un enjeu stratégique.

Plusieurs pistes existent déjà ou peuvent être développées :

• Utilisation en distillation (eaux-de-vie, spiritueux) ;

• Valorisation en cosmétique ou pharmacie, comme base neutre ou support de macérations végétales ;

• Transformation en bioéthanol ou carburant de seconde génération pour les usages industriels ou agricoles ;

• Alcool technique pour désinfectants, solvants ou usages spécifiques ;

• Vente en vrac à des opérateurs alimentaires ou fabricants de boissons (sirops, extraits, produits fermentés).

En envisageant la désalcoolisation comme un double axe de valorisation, vin sans alcool d’un côté, alcool extrait de l’autre, la viabilité économique du modèle est renforcée. Le vin, produit de base, peut ainsi être fractionné intelligemment en deux produits différenciés et potentiellement rémunérateurs.

Bien que tardive sur ce marché, la Suisse peut transformer ce retard en avantage stratégique. Elle a l’opportunité de tirer parti des retours d’expérience étrangers pour adopter directement les meilleures technologies, appliquer les pratiques les plus efficaces, viser l’excellence dès le départ et produire une gamme homogène, qualitative, susceptible d’être reconnue à l’international.

Forte de sa rigueur et de sa précision, la Suisse a toutes les capacités pour exceller. L’objectif n’est pas de rompre avec la tradition, mais de l’enrichir. Il s’agit ici d’élargir l’offre, d’ouvrir un nouveau chapitre, cohérent avec les attentes contemporaines.

La Suisse a tout à gagner à défendre des vins sans alcool de qualité, porteurs d’identité, de savoir-faire et de sens.

C’est une valorisation viticole actuelle, innovante, inclusive et prometteuse, à orienter vers l’excellence, à l’image de nos vins suisses. Une invitation à revisiter l’expérience du vin autrement, mais pleinement… pour le plaisir de tous.